マーケティングのライバル分析

Table of Contents

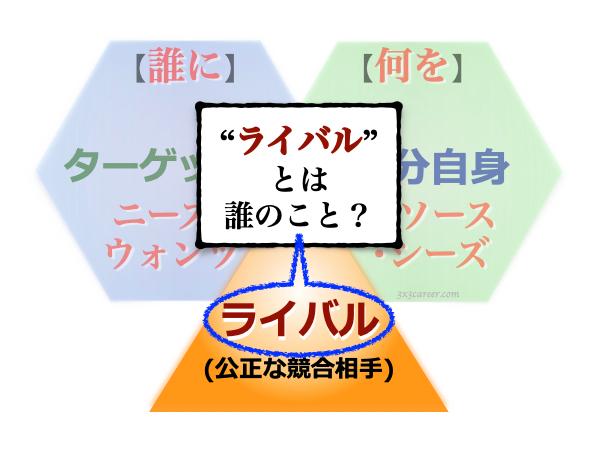

「ライバル」を考えよう

マーケット上で出てくる3者の1者「ライバル」の存在。

そもそも「ライバル」とは誰のことでしょう?

同業他者ですか? 競合者ですか? あるいは社内の先輩後輩ですか?

この「ライバル」という存在について調べることが必要です。いわゆる「ライバル・リサーチ」「他者リサーチ」です。

「ライバル」の存在は、どのマーケット上でもいます。逆に「ライバル」が全くいないところでは、ビジネスにはなりません。

その位置づけは、多種多様です。

ライバルは敵にあらず

基本的なこととして、「ライバル」とは「敵」という概念ではなく、

「何らかの競争相手において、好ましい状態変化を促す存在」

と考えています。

同業他者である必要はありません。

「ライバル」設定できないことは、好ましい状態変化として成長することはできませんので、「ライバル」の存在を位置づけます。

問題は、誰を「ライバル」とするのか、です。

その「ライバル」は、実はポジショニングや商品・サービスによって変わってきます。

逆も然りで、「ライバル」を知ることで、ポジショニングや商品・サービスの変更もあり得る話しなのです。

「ライバル」を知ることは、「ライバル」と同じ道を進むために‥‥だけではなく、「ライバル」を知ることで、「ライバル」とは違う道を進むことができる‥‥という発想も可能であるということです。

それが「差異化」や「違い」と言われる方向性を見出だすための「ライバル・リサーチ」なのです。

それでは、「ライバル」を「競争相手」と捉えて参考フレームワークで説明していきたいと思います。

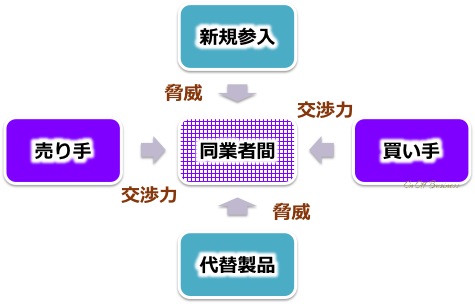

ファイブフォース(Five-Forces)分析

「ファイブフォース」(5Forces)とは、

競争戦略(競争要因)を分析するフレームワークで、マイケル・ポーター氏が提唱したものです。

事業を展開するにあたり、競争となり得る存在が5者あるというものです。ただ、全ての事業に該当するわけではありませんから、参考程度に。

上図の横のラインに位置するのは、内的要因です。

<内的要因>

1)同業者間の競争

ここは、同業者が多い、高コスト構造、差別化しにくいカテゴリー。戦略と成果の因果関係が大きいため、攻め方がカギ。

2)買手(顧客)の交渉力

供給過剰で買手の交渉力が強い場合、利益圧迫(薄利)になる可能性大で、その対処策がカギ。

3)売手(仕入先)の交渉力

供給者の交渉力が強い場合、利益が奪われる傾向。講じる対策内容がカギ。

<外的要因>

4)代替製品の脅威

顧客のニーズを満たす異なるサービス等に代えられる可能性。顧客目線で考えること、ニーズを満たす他の方法を考えることがカギ。

(これは、ある意味アイデアに繋がる可能性も)

5)新規参入の脅威

参入障壁の低いカテゴリーには脅威大。自らが参入する時にハードルが低い場合、他者も同様。視野を広げた戦略、例えば、差別化ではなく「違い」を見出だすことがカギ。

この競争要因となり得る5者を意識しながら、競争激化を回避する対策を事前に講ずる必要があります。

次に、「ポジションニング」の観点で ライバルを見ます。

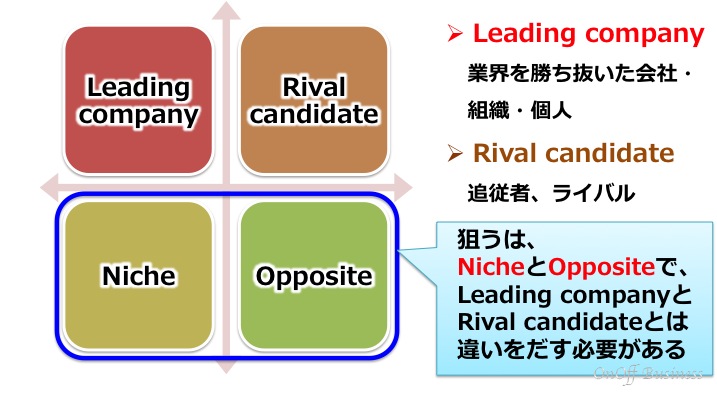

Leading companyとRival candidateを避ける

「ポジショニング」する時にも活用するものですが、下図4つのうち、上2つのポジション 、Leading company(リーディング・カンパニー=主導者)とRival candidate(ライバル・キャンディデイト=追従者)の位置にいる同業他者とは競争しない施策を講じます。

下2つのポジションであるNiche(ニッチ)とOpposite(オポジット)を狙っていきます。

その商品・サービスにおけるLeading companyとRival candidateとなる同業他者を把握し、それらとの「違い」「差異化」を勘案することで、そこからターゲティングしていくことも可能です。

「ライバル」を誰にするか‥‥これがあることで、次の戦略を考えていけるのです。