リスクマネジメントとは

リスク・テーキング

「リスク・テーキング」(Risk Taking/リスクテイキング)は “意思決定” の一つです。

『危ないかもしれない』『失敗するかもしれない』と知りながら(感じながら)、自らが決定し行動することを意味します。

Table of Contents

リスク・テーキングは誰もが行なう

例えば、車の運転、格闘技、スカイダイビング、登山、ギャンブル、投資などを行なう人は、リスク・テーキングによる活動です。

- なぜ、事故を起こすかもしれないのに、運転するのか?

- なぜ、怪我をするかもしれないのに、格闘するのか?

- なぜ、死ぬかもしれないのに、エベレスト山に登るのか?

- なぜ、不確実と分かっているのに株やFXをするのか?

車の運転をする行為では、さらにリスク・テーキングを行なっています。

- なぜ、制限速度50kmの道路で、80km走行するのか?

- なぜ、危険かつ違反なのに、煽り運転をするのか?

- なぜ、チャイルドシート設置せず、子どもを後部中央席に座らせるのか?

- なぜ、携帯電話で話ししながら、片手運転をするのか?

最近は、新型コロナウィルスの感染(Covid19)リスクが人々の生活・活動を変えました。

感染リスクを知りながら、会食や旅行をする人たちも、リスク・テーキングによる行動ですし、逆に、感染したくない、感染させたくないという理由で、一歩も家を出なかったり、仕事や店舗を休んだりすることもリスク・テーキングによる行動になります。

ここで見えてくるのは、「リスクは一つではナイ!」ということです。

感染リスクと同時期にあるものは、商売や生活費などの経済的リスク、行動や運動量低下による健康リスク、不安や孤独感などの精神的リスクなど様々介在しています。

2020年から『新生活様式』『在宅ワーク』『リモートワーク』『ZOOM飲み』などが盛んに出現しましたが、人々のライフスタイルの選択肢が増えたことになります。

リスク・テーキング(リスクテイキング)は、誰もが日常的に行なっていること、そして個人の生活環境、知識・情報、価値観・信念、主観・客観などの思考特性などから、複数のリスク・テーキング(リスクテイキング)がある、と捉えることができます。

リスクを知らないことが原因

一般社会ではリスク・テーキングを、職場内の安全管理(リスク・アセスメント)の一貫として使っていますが、今回、個人が行なう仕事やビジネス、あるいは日常活動を視野に、リスク・テーキング(リスクテイキング)を見つめていきます。

特に、行動できないタイプ、現状に拘る(現状維持)タイプ、挑戦できないタイプに焦点を当てています。

さらに、ここから「リスク・マネジメント」を理解していくことになります。

自分自身のためでもありますが、さらには、ビジネスの相手となるお客(ターゲット)にも役立つ要素があります。

「リスク・マネジメント」を理解することで、お客(他者)や自分自身のリスク(特に、痛みや迷いなど)を合理的に解決することが可能になってきます。

知っている人と知らない人、行動する人と行動しない人、さらに行動した結果、成功する人と成功しない人は、ここで大きく差が開くでしょう。

リスクは、

あなたが何を行なっているのか、知らないことが原因だ。

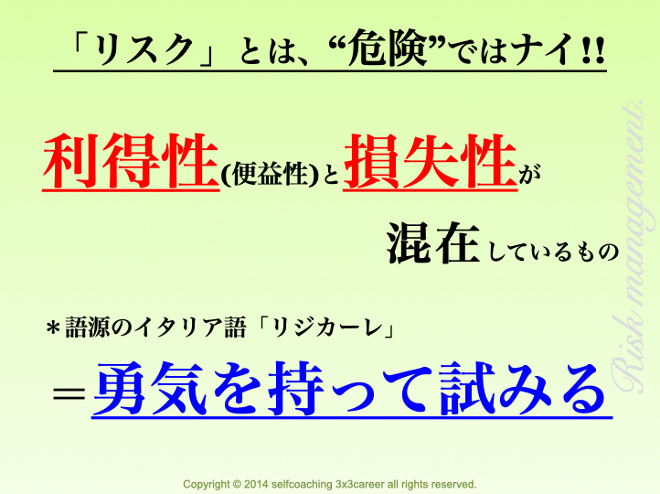

「リスク」とは

多くの方は「リスク」を、マイナス的、ネガティブ的なイメージで捉えてしまいます。

「リスク」の意味は、“危険” ではナイということ。

「リスク」は、利得性(便益性)と損失が混在しているものと捉えます。

リスクの語源は、イタリア語の「リジカーレ」からという説。

「リジカーレ」とは『勇気を持って試みる』という意味で、チャンスに対して、勇気を持ってチャレンジするか、しないかということ。

『勇気を持って試みる』と言っても無謀な挑戦を促しているのではなく、“中長期的な利得性” を念頭に置いて挑戦する必要があります。

言葉の意味が “分かった” としても、物事のリスク(利得と損失)を分析できるか、チャレンジするための能力・スキルがあるのか、そして行動できるか、は別課題です。

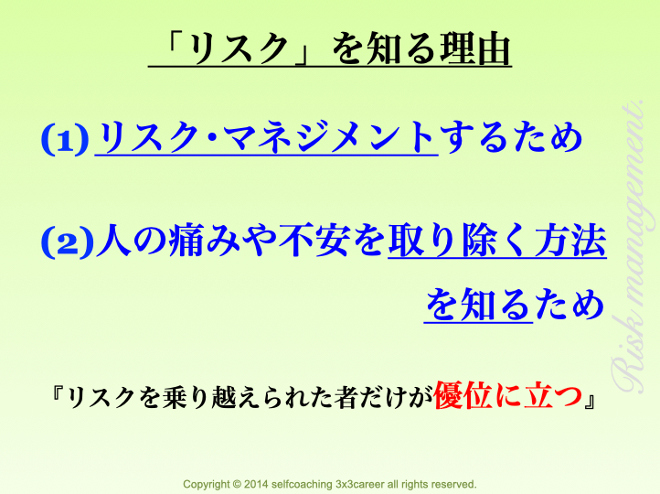

リスクを知る理由

リスクを知る理由は2つ。

- リスク・マネジメントするため

- 人の痛みや不安を取り除く方法を知るため

人生において、リスクがゼロになることはありません。生きていること自体がリスクと言えます。

病気や怪我をしたり、事故・事件に巻き込まれたり、いじめられたり、受験や就職に失敗したり、失恋したり、人に騙されたり、地震や大雨で被害にあったり‥‥と、生きていく上で不安・不満、怒り、痛みや悲しみなどが襲ってくる出来事があるのは、生きている証です。

ネガティブに捉えすぎて “行動できない”、あるいは『面倒くさい!』『どっちでもいい!』『今が楽しければイイ!』などの思考により “行動しない”、ことに対するリスクも介在しています。

リスクから逃げたいのは、多くの方が感じていることです。本能的なのかもしれません。

誰もがリスクを背負いたくありませんし、回避したいと常に思っています。同時に「利得」を容易に得たい、と願っています。

だから‥‥「詐欺」に遭うのです。

いわゆる「ローリスク・ハイリターン」を望んだからでしょう。

人間の持つリスクに対して、不安回避法、改善法などがあれば、耳を傾け関心を抱くことは大いにしてあります。

ダイエット活動や化粧行為などは、リスク回避の現れであり、健康食(アプリなど)や生命保険などは、リスク低減のための手段として世の中に存在しています。

人が何に不安を抱き、何を恐れているのか?

これらを知っている人たちは解決策を見出すことで、ビジネス・事業を成功に導いてきたことになります。

優位性を手に入れた人たち

どのようなリスクがあるのか分析し、どのリスクを背負うのか‥‥ということを真剣に考え、リスクをチャンスに変える人たちだけが “優位” に立つこととなります。

「ハイリスク・ハイリターン」「ローリスク・ローリターン」のように使われることがありますが、リスクとリターン(結果)を想定できるとしたら、それに対する準備・計画・行動をしていくだけです。

リスクは大きければ大きいほど、そこから得られる利得が大きい反面、失敗すれば損失も大きいはずです。これは昔も今も変わりません。

“優位性を手に入れた人たち” は、先人たちの成功や失敗を学び、そして自ら数多くのチャレンジをした上で成功と失敗を繰り返しながら、結果的に「リスクを乗り越える力を得た」ということになります。

『リスクが高い!』という他人の安易的、庶民的な助言などにより埋め込まれた思い込み(=バイアス)で、勇気を持って決断できない、行動できないということが、人生の中で体験することでしょう。

- 危ないから台所に立たせなかった母親のおかげで、大人になった今でも料理ができない

- 危ないから自転車に乗せなかった父親のおかげで、通学や通勤では自転車に乗らない

- 進学先は安全牌を狙わせた先生のおかげで、つまらない大学生活を送る

- 子どもの大きな夢に「無理」と言う祖父母のおかげで、他人と同じ道を進んでいる

このような周囲からの『やめておきなさい!』に類似したフレーズは、論理的・科学的でなければ、ただの他人の気持ち(感情論)。

家族や友人知人の言霊の影響は、自分自身の心と脳に反映されてしまい、主体性のない、マンネリとした生活を送っている可能性があるわけです。

人が行動できない(できなくなった)、挑戦できない(できなくなった)場合は、「リスク」というものを単純に誤解または間違えているか、「リスク」の対処方法を知らないか‥‥などの現実があるからと言えます。

要するに、知ることで “良い決断ができる”、と捉えることができます。

失敗は、人生の免疫である。味わい尽くし、分析せよ。

知ることで、「リスク・マネジメント」に繋がっていきます。

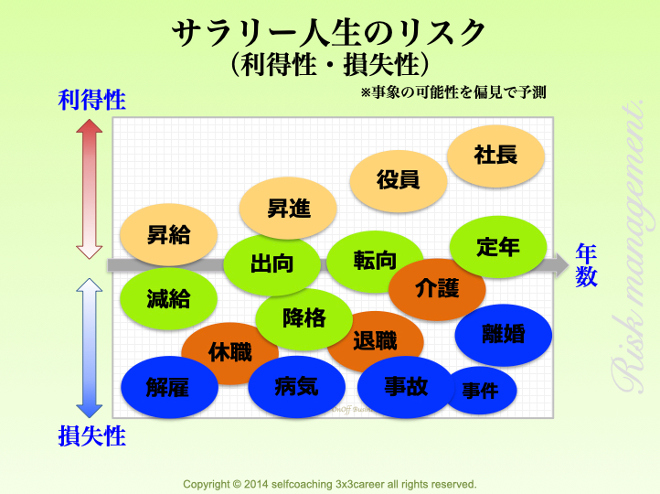

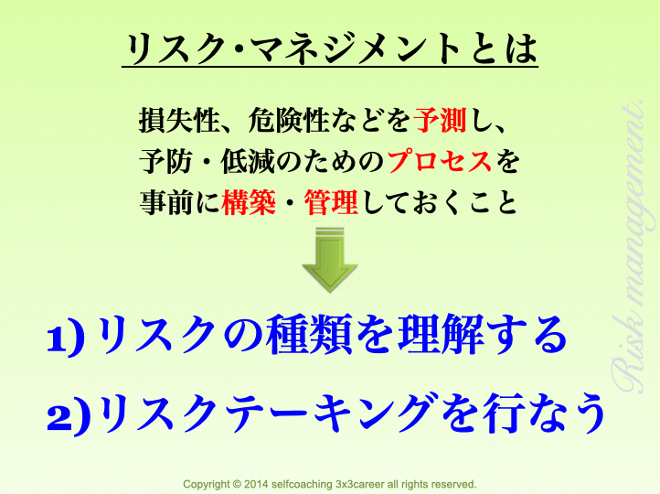

リスク・マネジメント

『リスク・マネジメントは難しい!』『リスク・マネジメントできなくて生きていける!』と思ってしまうと、面倒になって取り組もうとしません。

リスク・マネジメントを「損失性、危険性などを予測し、予防・低減のためのプロセスを事前に構築・管理しておくこと」と説明すると、確かに距離を置きたい気持ちもわかります。

だから簡単に伝えると、「リスク・マネジメント」でやるべきことは、

- 「リスク」の種類を理解する

- 「リスク・テーキング」を行なう

です。

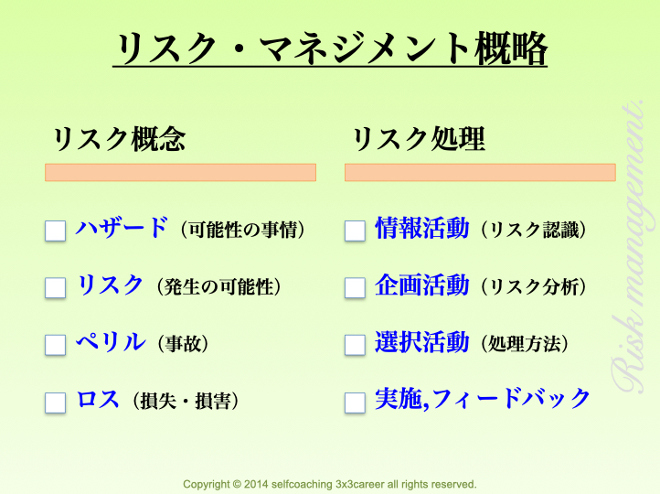

リスク・マネジメント概略

「リスク・マネジメント」の概略を、次にまとめてみました。

リスク・マネジメントの構成の分類としては、「リスク概念」と「リスク処理」。

「リスク概念」の要素である「ハザード」「リスク」「ペリル」「ロス」を認知します。

私たちが普段何気なく使用している「リスク」は、予想結果である「ペリル(事故)」に該当することが多く、それも根拠や情報に乏しい故の思い込みであったりもします。

そのため、マネジメントとしては「リスク処理」を行ないます。

それが「情報活動」「企画活動」「選択活動」「実施、フィードバック」です。

「情報活動(リスク認識)」「企画活動(リスク分析)」をした上で、リスクの高さを判断し、意思決定(リスク・テーキング)を行います。

想定できる「リスク」「ペリル」「ロス」をいかに回避・低減していく活動をするのか、ということです。

リスクをゼロにすることはできませんが、低減するための知識、スキル、リソースなどを入手していくことは可能なはずです。

これらを生活の中で身に付け、取り組むことができれば、優位に立つことができるのではないでしょうか。

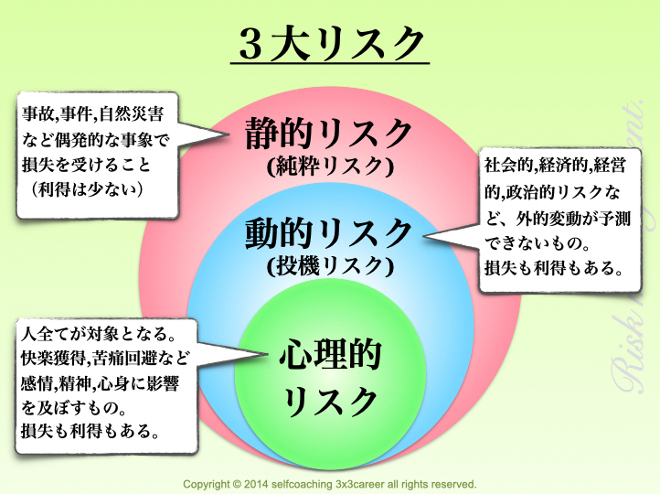

リスクの種類

「リスク」は、大分類として次の3つです。

(1)静的リスク

純粋リスクとも言われます。

事件、事故、自然災害などの偶発的な事象です。

利得性は低く、損失性が高いもの、になります。

想定範囲の損失対策は容易です。

例えば、

子ども独りで歩かない、暗闇を歩かない、催涙スプレーなどを所持する、護身術として合気道を習う、損害保険加入、災害非難対策の実施‥‥など

(2)動的リスク

投機リスクとも言われます。

政治、社会、経済、経営など外的変動が予測できないものです。

損失性もありますが、利得性も十分にある、というものです。

損失対策は難しく、専門的な知識を要するリスクになります。

例えば、

昨今の新型コロナウィルス感染症は予想不可の世界的事案で、政治・経済・社会・経営などに打撃を与えました。損失対策は困難ですが、経過の中で新たな利得となる事業やサービスが生じたことは事実です。

(3)心理的リスク

皆が対象となる、利得性も損失性も存在するものです。

行動によってつながる感情、精神、心身に対するリスクであるため、自己分析できる人は予想しやすいもの。つまり、対策は容易です。

例えば、

甘い物を食べると幸せな感覚になることで、つい食べ過ぎてしまう(=太る、血糖値が上がる、などの影響)。

心理的リスクは、ビジネスにおけるマーケティング(ニーズ・ウォンツ)にも深く関わっています。

例えば、

快楽を得たい感情より、苦痛を回避したい感情のほうが消費行動を起こしやすい、ということは心理的リスクによるものです。

リスクの大小は、リスクの大きさではなく、

リスクの性格で判断する。

ポイントは、

「リスクは変動、変化するために状況を読む」ということです。

4つのリスクとリスクテーキング

「リスク・テーキング」は、リスクに対する “意思決定” です。

リスクを理解した上で選択し、それを背負って行動することになります。

(リスクを知らずに起こす行動を “不安全行動” と言います)

身近な例でいうと、

- 交通事故というリスクを背負って、自動車の運転をする

→ 安全運転に心掛けて運転し、短時間で目的地に着く - 食あたり、毒のリスクを背負って、生肉やふぐ料理を食べる

→ 安心できる料理人のいるお店で、グルメを堪能する - 病気が悪くなるリスクを背負って、喫煙や飲酒をやめない

→ 人間関係によるストレスを迅速に緩和できる手段 - 解雇を覚悟の上で、社長・上司に進言する。

→ 会社に得となる代替案を考え、業務改善を要求する - 合格率は低く浪人のリスクはあるが、東大を受験する

→ 東大受験のために、集中力・脳の活性、摂食にも力を入れる - 損するリスクを背負って、ベンチャー企業へ投資する

→ 経営者、業界などを分析した上で、可能性と将来性にかける

等々。

日常生活の中でも、人は大小さまざまなリスク・テーキングを実行します。

未来のリスクを考えず行動しない、ということも含まれており、自分自身のリスク・テーキングは正しいのか、と考える時が来る日もあるでしょう。

そこで参考にしたいのが、ピーター・ドラッカー氏の「4つのリスク」です。

4つのリスク

| 負うべきリスク | 本質に付随するリスク。 例:運送会社なら交通事故や商品破損など 宝飾店なら盗難や接客クレームなど 飲食店なら食中毒など 製造会社なら不良品や減産、資材価格高騰など |

| 負えるリスク | 失敗などで、多少の資金や労力を失うリスク。 例:製造会社ならライン増設、新作投入など 化粧品会社なら新商品開発など 飲食店なら店舗改築、設備投入など |

| 負えないリスク | 失敗などで、膨大な損失があるリスク。 例:リソースに見合わない投資、事業拡大など |

| 負わないリスク | リスクを負わないことで生じるリスクのこと。 例:新規業界や新規事業などの参入の機会遅れなど |

この「負わないリスク」についてドラッカー氏は、次のように語っています。

勿論、何かを起こすにはリスクが伴う。しかしそれは合理的な行動である。

何も変わらないという居心地のよい仮定に安住したり、ほぼ間違いなく起こることについての予測に従うよりも、リスクは小さい。

つまり、「負わないリスク」は最も損失の大きいリスクであるということ。

行動しない、決断しない、現状維持に拘ることは、チャンスを見逃し獲得できたはずの利得を捨てる、という結果につながっていることを表しています。

この『4つのリスク』を踏まえて、リスク・テーキングを適切かつ効果的に実行するために必要なことは何でしょうか?

人は大抵の場合「負うべきリスク」を考えることはできます。

「負えるリスク」と「負えないリスク」は、その都度自身の現在の環境、リソース(カネ・モノ・ヒト・情報)、能力やスキルなどを分析することが重要です。

そして、成功・成長・発展させたいのなら、「負わないリスク」になり得るチャンスを分析し、「負うべきリスク」「負えるリスク」の状態に近づけるよう企画と行動がポイントになります。

リスク・テーキングをいかに適切に行なっていくのか? ‥‥それは、リスクの理解と対処を的確・明確にしていく知識や能力を身に付けることです。

それが「リスク・マネジメント」ということになります。