レッドオーシャンとブルーオーシャンとブラックオーシャン

ビジネス・商売を行なう市場(マーケット)、あるいはインターネット上(例:YouTube、TikTokなど)において、残れる or 消える‥‥その要因の一つに『戦略』があります。

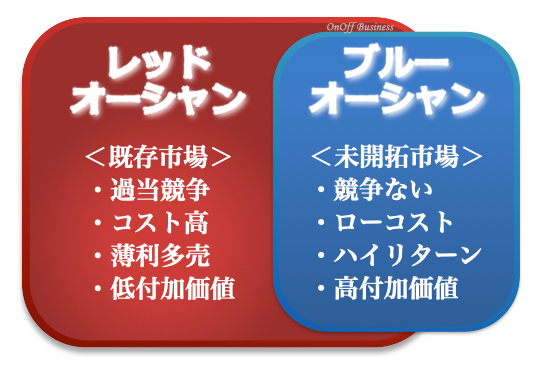

いくつもの『戦略』策は代表的な2つの市場に分類されます。市場(マーケット)を “オーシャン” =大海に見立てた「レッドオーシャン」と「ブルーオーシャン」です。

Table of Contents

レッドオーシャン? ブルーオーシャン?

レッドオーシャン

「激戦市場」(血まみれの市場)です。

ライバル・競合者との激しい戦いが存在するマーケット・市場で、コモディティ化(一般化)してしまったプロダクトの「同質的差別化」を繰り返している領域。

価格競争(値下げ競争)に陥りやすい市場であるため、薄利益が特徴です。

(同質的差別化とは、プロダクトの要素的違いだけで、お客からすると「何がどう違うの?そんなに変わんないわね!」というレベルのこと)

ブルーオーシャン

「不戦市場」です。

ライバル・競合者がいない、または少ないマーケット・市場で、付加価値の高いプロダクトによる「異質的差別化」が受け入れられ、ライバルの追従を許さない優位性ある領域。価格を売り手が決められることで、高利益になることも特徴です。

ただし、ブルーオーシャンであっても時が経てば、ライバル新規参入によりレッドオーシャン化してしまうことを想定しておきます。

「レッドオーシャン」「ブルーオーシャン」どちらにしてもビジネス・商売にはなります。

投資額、キャッシュフロー、継続的収益などの要素を考慮すると、「レッドオーシャン」「ブルーオーシャン」で勝負するのは、これまで財力や知名度のある企業や著名人であることが多く、小企業・零細企業・個人事業主は『ニッチ』という “大海” の隅っこを狙う方が妥当とされてきました。

ただ近年では、個人レベルやチームレベルでも「ブルーオーシャン」戦略を企て始めているのは事実です。

マーケティングとして

ビジネス・商売の世界、あるいはインターネット上では日々熾烈な戦いがあります。

「強いものが残り、弱いものは消える」という以前の風潮は21世紀になって変わり、「残ったものはそれ相応に。消えていくものはそれなりに。」あるいは「有能なものは残り、無能なものは消える」という状況が絶え間なく続いています。

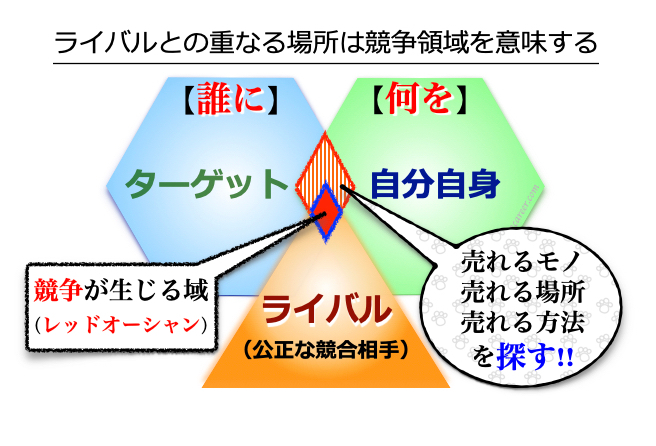

勝ち残るための『戦略』を企てる前提として、セルフ・マーケティングを理解する(続編)の後半(別ページ)でも触れましたが、ビジネス・商売における3者間「マーケット」「プロダクト」「ライバル」につながる「マーケティングの3C」を分析することが必要です。

参考

その上で次のステップへ進めます。

上図は3Cを応用してイメージ化したものですが、「ターゲット」「自分自身」「ライバル」の3者が重なる部分は、ライバルとの競争が生じている市場。ここを「レッドオーシャン」と呼ばれる領域。

ライバルが重ならない「ターゲット」と「自分自身」のみ重なる領域が「ブルーオーシャン」です。

ブルーオーシャンの考え方

ブルーオーシャンは、レッドオーシャンからかけ離れた場所、海原の誰もいないような場所ではありません。

レッドオーシャンを離れ、誰もいない海上を彷徨うことは、マーケット・市場(お客)もライバルもいない領域に行くようなものです。

ブルーオーシャンは、レッドオーシャンの中(淵)に存在する、レッドオーシャンから少しズラした場所にあると考えてみてください。

レッドオーシャンである過剰競争エリア(領域)を避けながら、ブルーオーシャンで売れるモノ、売れる場所、売れる方法などを探すことになります。それがマーケティングのプロセス、各戦略です。

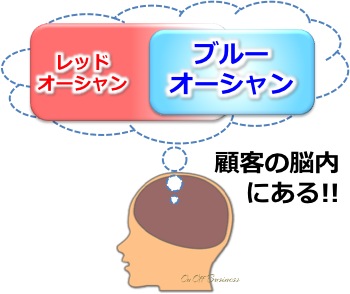

これが一般的な考え方ですが、もう一つの考え方があります。レッドオーシャンとブルーオーシャンは、ターゲット(お客)の脳内にあるというものです。

レッドオーシャンは、ターゲット(お客)の中で特定のプロダクト(商品・サービス)が定まっておらず、全て同様(同質)に捉えている状態。ブルーオーシャンは、ターゲット(お客)の中で、すでに『これだ!』と決めているプロダクト(商品・サービス、メーカーなど)がある状態。

これが「ブランド化」に紐づいています。

その一つの戦略として、ライバルとの「差異化」(差別化と区別するもの)、「差別化」「違い」 がポイントになってきます。

「ズラす」「シフトする」「変える」「代える」「加える」「引く」「抜く」……などといった行動(思考)になるわけです。

どのプロセスで行なうのか・・・

STP(「セグメンテーション」「ターゲティング」「ポジショニング」)、ブランディング、プロダクト制作、セールスプロモーションなど様々なところで可能ですから、自らのリソースと智慧をもってブルーオーシャンを探す(正確には、創り出す)ことになります。

つまり、会社や人によってのブルーオーシャンは違うと言えます。

考えたり、議論したり、試行錯誤したりする経験と知見の中から生み出されるものと捉えることができます。

この過程を楽しむこともポイントになるのではないでしょうか。

コロンブスが幸福であったのは、彼がアメリカを発見した時ではなく、それを発見しつつあった時である。幸福とは生活の絶え間なき永遠の探求にあるのであって、断じて発見にあるのではない。

「ブルーオーシャン」の先のこと

「ブルーオーシャン」の市場を見つけ、そこでビジネスを行なうにしても、ブルーオーシャンであり続けることは難しく、すぐにレッドオーシャン化してしまうことを想定しておく必要があります。(模倣者が増えるため、追従してくるためです)

近年のタピオカブームや食パンブームなどが分かりやすい事例です。

これが “問題” ということではなく、それも念頭においた戦略が必要になる、ということです。

ある意味、「レッドオーシャン化」を計画する戦略と言えます。

過去のマーケット、ビジネス展開を見てみると、「ブルーオーシャン」のビジネスが、一気にトレンド(模倣者の増加)となりライバルが増え、「レッドオーシャン化」します。

この時、先駆者(立役者)はその相乗効果で売上も利益も加速します。

つまり、ライバルの参入障壁が低い「ブルーオーシャン」であれば、モデリング(模倣)される立場として相乗効果を狙う戦略、構成を企てること、も出来ます。

そして人にマネさせるのが楽しい。

ここまで考えることが出来れば、ワクワク感が‥‥。

もう一つ別の考え方は、ライバルが参入しづらい領域に踏み入ることです。新規参入しても、後追いできないほどの差異や模倣困難性があるレベルと考えてください。

「レッドオーシャン化」されにくいということ。

有名な例えを挙げると、

インテルのCPU(パソコンなどに入っている部品)は、世界シェア約84.9%でTOP(2019年データ)。

2位の企業は、シェア15%ほどですから、断トツのマーケットを確保中です。

株式会社フコクは車のワイパーブレードラバー(ワイパーの樹脂の部品)で、国内シェア90%以上。(2020年経産省データ)

お寺やお土産屋にある “おみくじ” は、山口県の女子道社が約70%のシェアでTOP。

小型タッチパネルなら、京都の日本写真印刷が世界約80%のシェアでTOP。(2015年位の情報)

……などなど。

ある程度の規模の会社では参考にならないと思う人もいますが、このシェアTOPクラスというのは、世界や国の次元でなくても、県、市、町村でのTOPでもいいのです。

地域(エリア)ではなく、“おみくじ” のように業界単位でもいいのです。

考え方としては、「他の人がマネすると痛い目にあうよ!」的な市場。そこに市場があることを知っているのに誰も手を出そうとしないものもそうです。「これは私以外には出来ないと思うよ!」的なものです。

ブラックオーシャンとは?

このような「レッドオーシャン化」しづらい独占的市場を、一部のマーケッターは「ブラックオーシャン」と呼んでいます。

海上ではなく、海底にあるイメージです。

海底に眠る宝(例えば、天然メタンハイドレートなど)のように……。

「ブラックオーシャン」は新たな未開拓市場と捉えることができますが、ライバルの新規参入の壁が高いと言えます。

硬貨の表裏ではなく、フチを意識するような思考を持ち続けることが必要なのでしょう。

「ブラックオーシャン」は、特別なプロダクトを考え、制作するという思考よりも、個性やストーリー性、専門性、革新性などを含めたオリジナリティ溢れるものにしていくことが、最も取り組みやすい戦略になります。

それは、自らに独自の付加価値を付けた「売り」にするということです。

「戦略的ブランディング」や「インサイト」、「USP(ユニーク・セリング・プロポジション)」などが該当します。

これらによって、その市場に対する強固な位置づけ(ポジション)を獲得します。

これを「バリュー・プロポジション」(価値基準ポジショニング)と呼びます。