マーケティングとは

セルフ・マーケティング

このカテゴリーでは『セルフ・マーケティング』を前提としています。

『セルフ・マーケティング』とは自分自身の価値を理解し、伝え方や売り方を考え実践することです。

会社がマーケティングを行うように、個人のためにマーケティングを行います。マーケティングは活動行為です。

ビジネスは会社対お客、の前に「人対人」を根底として考えなければなりません。

経営者に限らず、サラリーマンとしても、フリーランスや個人事業主としてもビジネスに携わる以上、『ビジネスとは何か?』『マーケティングとは何か?』を理解しておくことが必要でしょう。

サラリーマンとしても一歩先へ進むために、解雇対象や窓際族にならないために、起業・創業しても倒産・閉業しないために、自分自身の価値を高めていくための基盤作りを意識していきます。

『セルフ・マーケティング』は一日にして成らず、です。

Table of Contents

セルフ・マーケティングとビジネス

ビジネス、商売・商い・本業・副業・事業・転売‥‥どんな呼称であっても、顧客(買手)から利益(お金など)を頂くのであれば、相応の姿勢と至誠が必要です。また、継続的なビジネスを行なうのであれば、適切な仕組みを理解することも必要です。

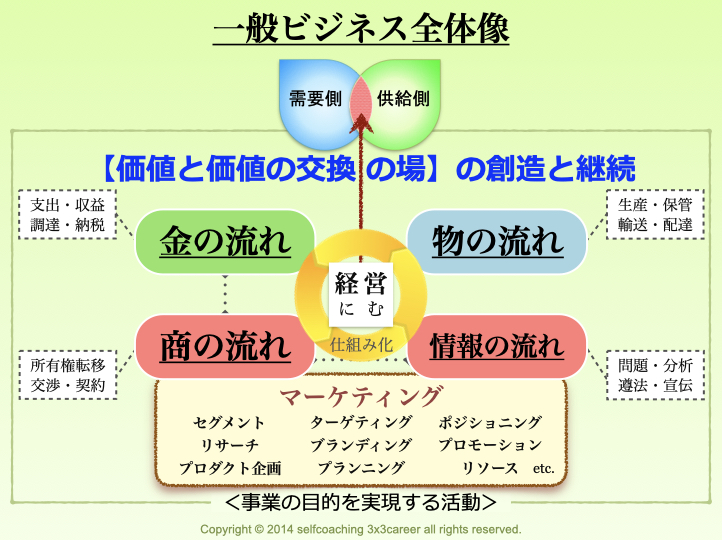

一般的なビジネス全体像

ビジネスにおいて成果を収めるために『マーケティング』という複数の活動行為をするわけですが、初めての方は “マーケティングは難しい” と考えがちです。

ただ、イメージを頭の中に取り入れることさえできれば、と思い、ビジネスとマーケティングの関連要素を細分化し、下図のように可視化してみました。

結果的に、『価値と価値の交換の場』を創造していきます。

『価値と価値の交換』はビジネスの基本ですが、今回はセルフ・マーケティングの観点で紐解いていきましょう。

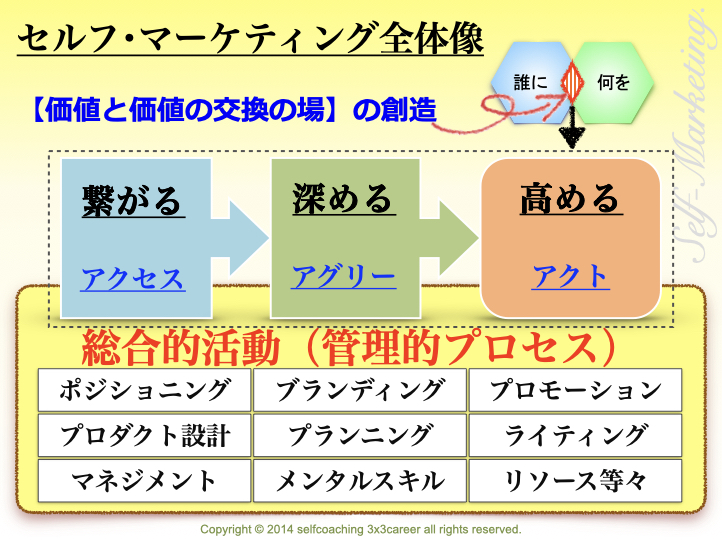

下図はセルフ・マーケティングの全体像です。これについては後半になりますが、元々のマーケティング定義を理解して上で、セルフ・マーケティングを考えていきます。

マーケティングとは?定義と細分化

マーケティングとは、

個人や集団が製品及び価値の創造と交換を通じて、

そのニーズやウォンツを満たす

社会的・管理的プロセスである。

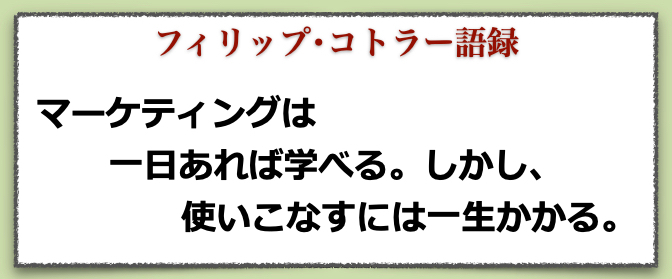

「マーケティングの神様」「近代マーケティングの父」とも称されているフィリップ・コトラー氏の基本定義は、ここで説明する上で欠かせません。

“個人や集団” “製品及び価値” “創造と交換” “ニーズやウォンツ” “社会的・管理的プロセス” は大切なヒントです。

参考として、アメリカのマーケティング定義を拝見すると、コトラー氏の影響を受けている感が見受けられます。

マーケティングとは、顧客、依頼人、パートナー、社会全体にとって価値のある提供物を創造・伝達・配達・交換するための活動であり、一連の制度、そしてプロセスである。

アメリカマーケティング協会より/翻訳:高橋郁夫氏

日本での定義はどうでしょうか。

マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である。

日本マーケティング協会より

少々わかりづらい定義のように感じますので、私なりに意味を補足してみます。

補足

企業および他の組織‥‥

「価値あるもの(=プロダクトとする)」を提供する組織、個人

顧客‥‥

「マーケット・市場」つまりターゲットとなる対象

※ “顧客” は、売買・取引に関係する相手である法人、個人、消費者すべてが対象

(公正な)競争(相手)‥‥

「ライバル」

※ 同業・競合となる会社・組織、個人だけでなく、取引に関わる存在も含む

グローバルな視野‥‥

海外を視野にいれることではなく、世界的立場の中で、環境・文化・社会・平和・健康・安全などを前提とするということ

顧客との相互理解‥‥

顧客に対する強制はNG。逆に顧客が求めるもの全てに応えるのではなく、顧客側も上記したグローバルな視野を踏まえるということ(違法的・脱法的な依頼は当然NG)

公正な競争‥‥

ライバルと競争するにしても、不正・違法はNG。例えば、独占禁止法違反、談合入札など。増税時に話題になった下請けに対する価格転嫁も競争原理を崩す因子か

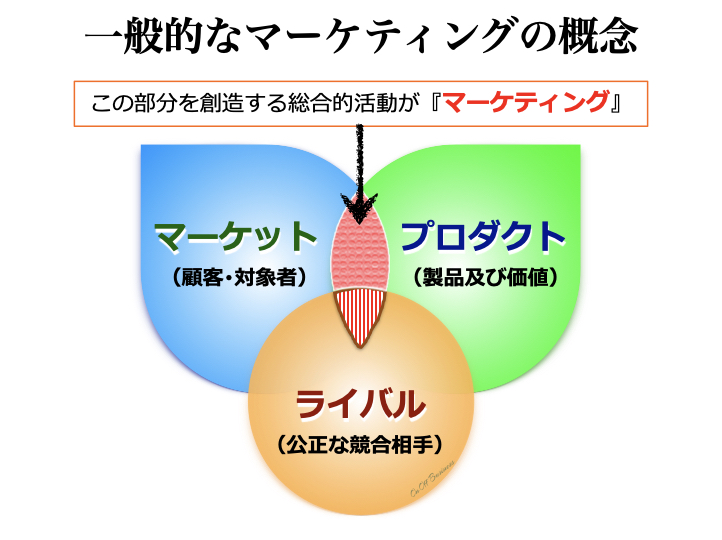

これらの意味をもとにマーケティングの概念を可視化してみます。

「マーケット」を社会全体の市場とするより、購買対象となる顧客や見込み客を含めた「対象者」または「ターゲット」とする方が理解しやすいでしょう。

「ブロダクト」は会社や個人が発信する製品やサービスで、社会的価値や市場価値などを取り込んだものを指します。

「ライバル」は、法や市場原理などに基づく公平かつ対等な競合相手、競争相手になりますが、共存共栄できる切磋琢磨する相互関係でもあります。

それでは先ず、「ライバル」を省いた「マーケット」と「ブロダクト」について考えていきます。

ここでのテーマは『セルフ・マーケティング』です。

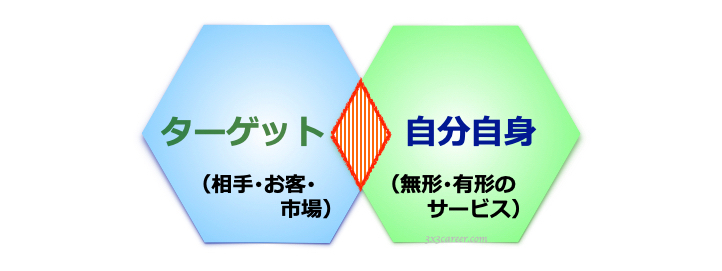

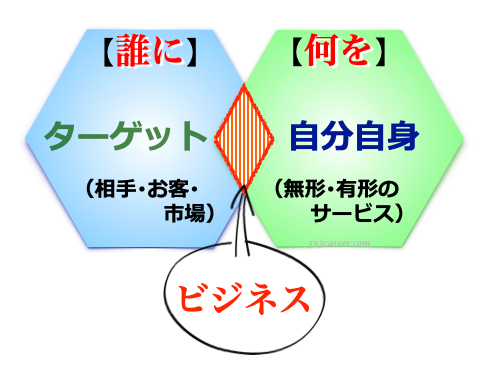

「マーケット」「ブロダクト」という表現ではなく、より親近的な「ターゲット」と「自分自身」という表現に変えてみました。

セルフ・マーケティングの基本的考え方

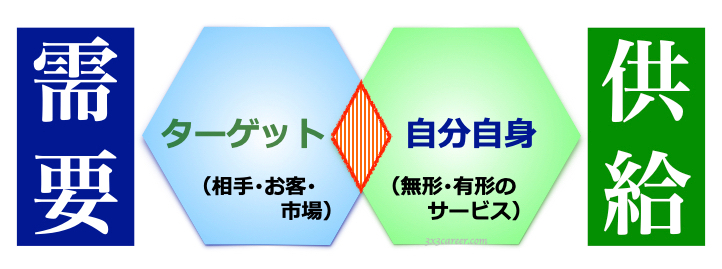

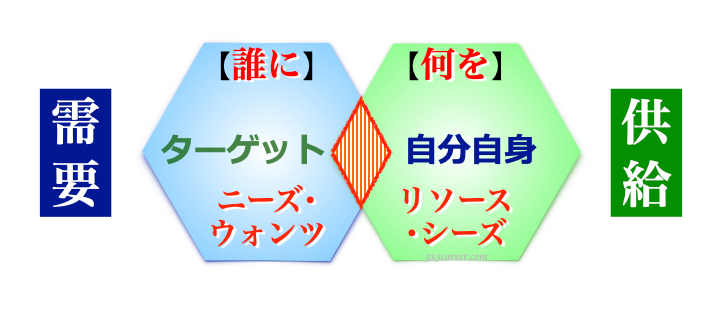

「需要と供給」の関係

学校の授業や新聞、テレビ番組でも耳にしたことがあると思いますが、「需要と供給」の関係性が当てはまります。

セルフ・マーケティングを行なう上で、「需要があること」と「供給できること」の考え方は外せません。

「需要があること」と「供給できること」の関係性をつなぎ合わせるために、「ターゲット」と「自分自身」という抽象的なイメージを自問自答して具体化していきます。

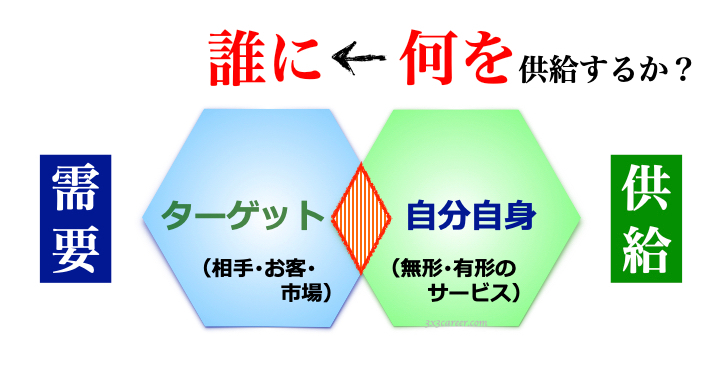

別の問いかけとして、【誰に】【何を】供給していくのか、です。

ターゲットを具体的な【誰に】と捉え、自分自身の具体的な【何を】を考えていきます。

【誰に】対して【何を】提供したいのか?、あるいは【誰に】対して【何が】提供できるのか?いう発想です。

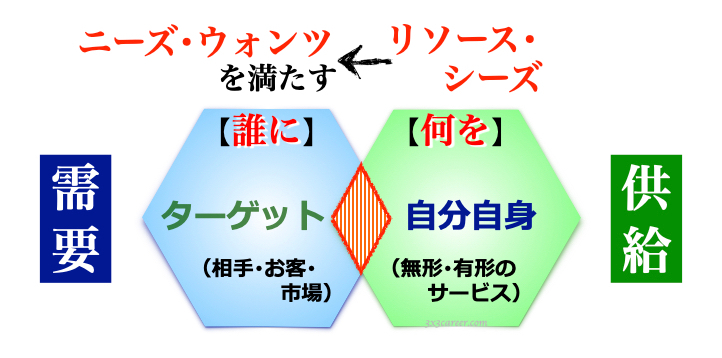

【誰に】であるターゲットは、法人であったり個人であったりしますが、そのターゲットに介在する「ニーズ」「ウォンツ」を把握していくことは、【何を】をアピールするにあたり重要となります。

※「ニーズ・ウォンツ」については、別ページ「マーケティング」の手始めに(3)で解説しています。

【何を】は、自分自身のサービス(無形・有形)になりますが、そこには「リソース」や「シーズ」が不可欠です。これらを別の言い方にすれば『強み』ででしょうか。

「ニーズ」 「ウォンツ」の把握はマーケティングにおいても比重が高く、現代マーケティングの父、フィリップ・コトラー氏が語るマーケティングの定義内にも『ニーズやウォンツを満たす』とあり、イメージすると次のようになります。

ターゲットの「ニーズやウォンツを満たす」ためには、自分自身の保有する「リソースやシーズ」を明確にする必要性が出てきます。

それによって【何を】供給することができるか? という課題に近づいていくはずです。

マーケティングは宝探しである

求めている人【誰に】と、それに応えようとしている人【何を】の重なり合った箇所が、ビジネスとしての成果(収益)がもたらされるポイントです。

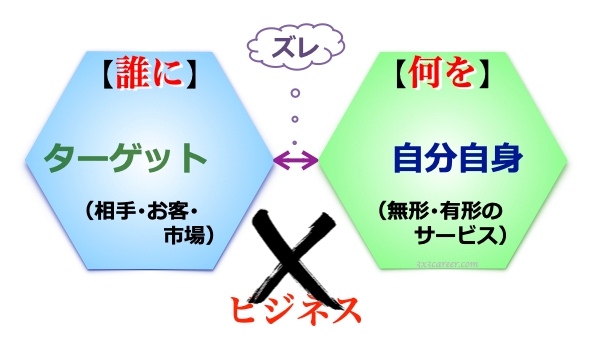

そのポイントがズレてしまうと、自信満々の良いプロダクト(何を)を制作したとしても、どんなにハイテクを駆使しても、どんなに膨大な資金を投入しても、成果からはほど遠いものとなり得ます。

市場をリサーチしてニーズ等を確認したとしても成果が上がらない時は、ターゲットであるお客さんが(本当に)求めているモノ・コト(何を)とズレている可能性があります。(成果がでない他の要因としては、販売戦略などのミスもありますが‥‥)

つまり、この重なる箇所の発掘はマーケット上で探す宝探しのようなものであり、その宝を探し出すために『マーケティング』を行なう必要があるということになります。

ビジネスは、「誰に」と「何を」のそれぞれの共通要素、または共有要素が重なり、『価値と価値の交換』が行われることで成り立ちます。

マーケティングのベースとなるものを理解している、していないでは、成果の出し方、スピード、売上の規模等が左右されると言っても過言ではありません。マーケティングの濃厚さは重要です。

と言いましても、マーケティングの全てを修得することは大変なことです。

基本的なことを理解し、コア設定のもと、プロセスを組み立てつつ、不足のタスク、強化したいスキルなどを分析した上で、やりたいことにエネルギーを注ぐ方が良いでしょう。

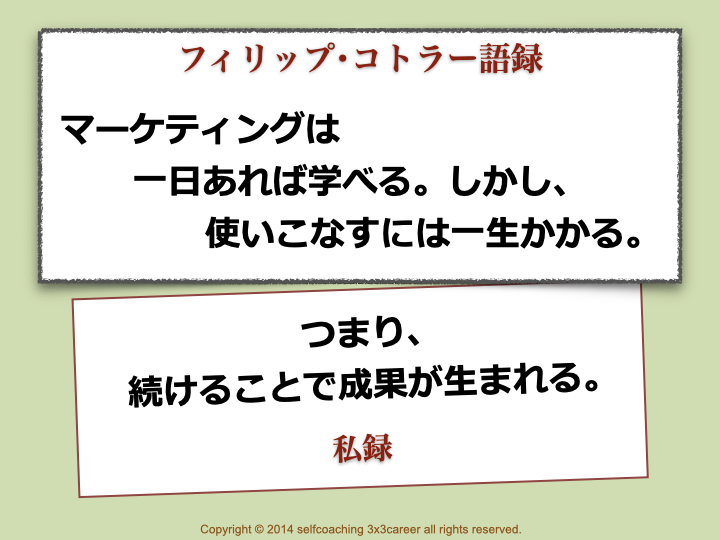

マーケティングは一日あれば学べる。

しかし、使いこなすには一生かかる。

何度も試行錯誤し、失敗と成功を繰り返しながら、自らのマーケティング方法を修得していくことになるはずです。

次に、ビジネスにおいて競合者である「ライバル」の存在を含めたマーケティングをイメージするために、次ステップの「セルフ・マーケティングでのライバル」から探っていきましょう。