ビジネスや商売をするにあたり、有形・無形の商品やサービス「プロダクトProduct」の存在が必要です。コトラー氏のマーケティング・ミックス(MM)4Pの一つでもあり、3W1H(なぜ・誰に・何を・どのように)の「何を」に該当します。

そのプロダクト戦略(製品戦略)として「プロダクト企画」を行なっていきます。

Table of Contents

プロダクト企画の前に

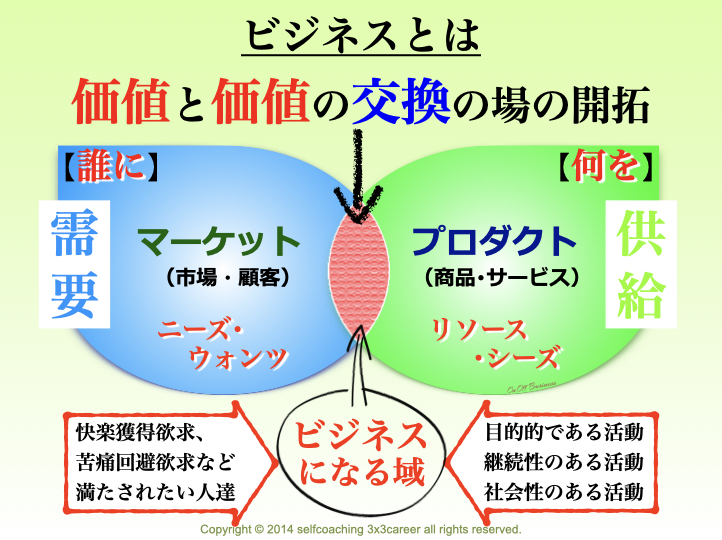

ビジネスの基本としては、需要側のマーケット(市場・顧客)と供給側のプロダクト(商品・サービス)があり、互いに寄り合い、重なった部分が成果を生むビジネスとなります。

その領域が「価値と価値の交換の場」であることはご承知の通りです。

そもそも「ビジネスとは何か?」はコチラにて>>

となると、マーケット(市場)で認められる価値のあるプロダクトである必要性が生じますので、その制作を行なうことが「プロダクト企画」です。

※既にプロダクトがあっても見直し時に行います。

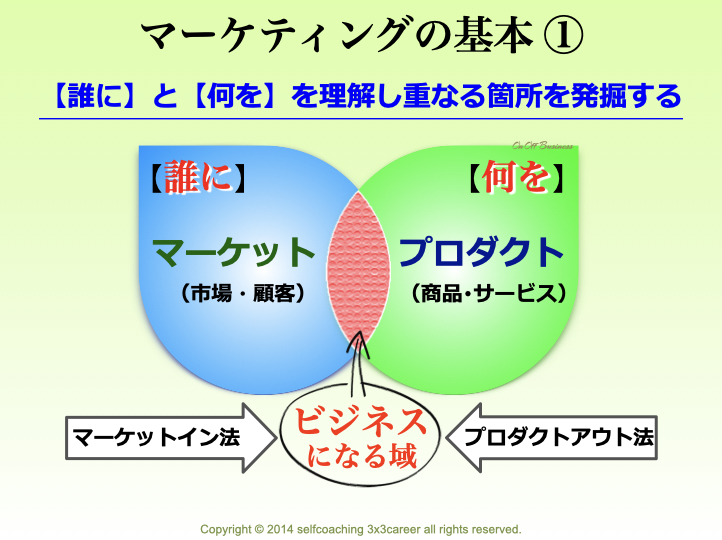

「プロダクト企画」をする場合、「マーケットインとプロダクトアウト」(別頁)の概念も理解しておくと参考になります。

「マーケットイン」「プロダクトアウト」の方法どちらを導入したとしても、価値のあるプロダクトを考える点では同じです。

質の良いプロダクトであっても需要がなければビジネスになりませんから、「売れるプロダクトを企画する」ということが前提になります。

そこには、常に自己(供給側)の信念や価値観、目的や使命感などが存在しており、お客さん(需要側)のための役に立つ価値あるモノを作りたい、と心から願う自分自身の想いがあると考えます。

そういった意味では、ここで企画された価値あるプロダクトとは、自分自身の

分身

と言えるのではないでしょうか。

企画時のNG編

× 否定から入ること

その時点で可能性の道を閉ざすことになります。人は、簡単に否定することができます。それは人の内にある「楽と安全を望む」自己が存在するからです。出来る限り肯定的に考えながら綿密に企画します。そのためにも情報収集は不可欠です。

× 変化・進化を求めないこと、固執してしまうこと

前記した「楽と安全を望む」自己があるため、変化することに対する拒否感が生じます。自己の既成概念を外した時に視野が広がりますから、そこに新しいアイデアが生まれるネタが多く転がっていると考えていきます。

×「売れなかったらどうしよう」と思わないこと

売る前から「売れないこと」を妄想しないことです。その時間とエネルギーが勿体ないので、試行錯誤していくエネルギーと情熱を持ち続けることです。プロダクトはマーケット上に出してみないと、その結果は誰も分かりません。もし行動ができないのなら、そこに情熱がないということになります。ダメなら次に進むくらいの気持ちで挑戦することがポイントです。

×「絶対売れる!」とは思わないこと

自信満々に「このプロダクトは良い商品だから売れる!」と自分(供給側)が思っても、良い商品かどうかはマーケットの評価次第です。リサーチやモニター調査なども行なった上で、需要があるかどうかを確認、改善する必要があります。根拠のない思い込みではなく、根拠をもとに企画します。他社(ライバル)が売れているのに売れてない場合は、プロモーションの問題でしょう。

× 完璧主義にならないこと

最初から完璧なモノを作ろうと、時間やエネルギーをかけてもマーケットで受け入れられない場合もあります。マーケティングやリサーチを前提として制作したら、完璧になるまで作り込むのではなく、マーケットの反応を受けながら改良し続けることで、マーケットの求めるプロダクトが作られていきます。最初は不安かもしれませんが、直接マーケットの声を聞くことが重要です。100%ではなく70%程度(自己判断)納得したら、一度マーケットに出してみると良いかもしれません。

「プロダクト企画」の上位概念にあるもの

「プロダクト」は事業コアを確定し、一貫性を保つものです。

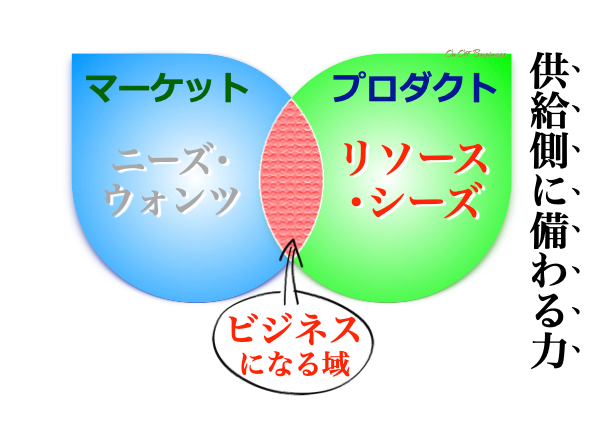

下図でわかるように「プロダクト」は、自己・自社のリソースやシーズに応じて企画され、制作していきます。

無理なプロダクトを企画しようとしても長続きしません。“無理な” というのは、現在備わるリソースやシーズを超越するような次元のものです。大きな夢を抱くのは良いのですが、プロダクト制作中途で挫折するのであれば、計画そのものに問題があったことになります。

現状での自己分析を行ない、「リソースやシーズ=ケイパビリティ」を把握した上で、実現可能性を踏まえて進めていきます。

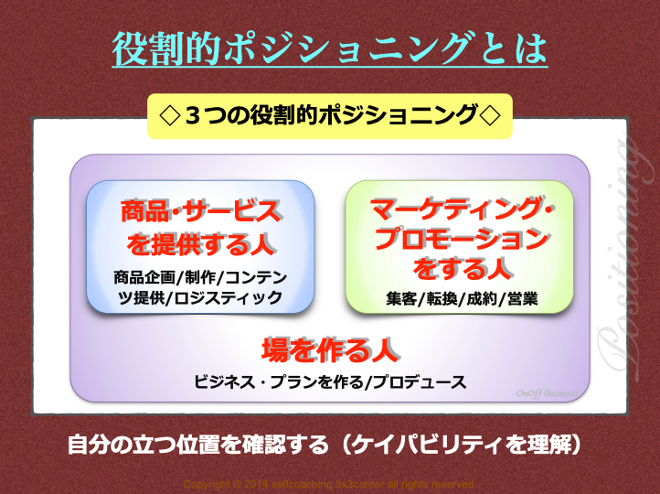

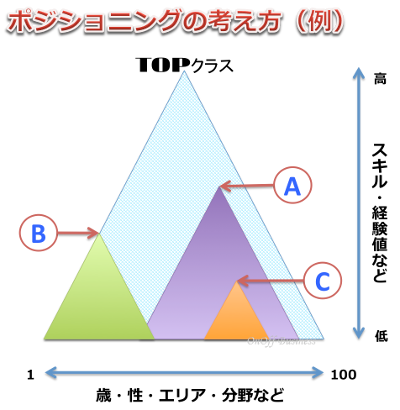

その際、同時にポジショニング、特に「役割的ポジショニング」を明確化していきます。

自分自身または自社のリソースやシーズを理解していくことで、実践できるものが見えてくると思われますが、上図の3つの役割的ポジショニングの1つに該当することとなります。

商品を制作するのは得意だが営業が苦手な人、販売は得意だが製品を作るのが面倒な人‥‥など、世の中は様々な方がいるのにバランスよく社会が動いているのは、意外に役割分担できている証明です。

ビジネスや商売を行う上で、全てを一人で行なうのは難儀です。

時間や労力などをコアのポジションにて注力した方が、より良い結果になる可能性が高いですし、効率も良いはずです。そのために自身の「役割的ポジショニング」を見極めておく必要があります。

例えば、無形のプロダクトになるマーケティングやプロモーションなどの役割的ポジションを選択した人で、有形のプロダクト(商品など)を必要とする場合には、(自分自身で制作してもいいのですが)立案して制作自体は外部業者に委託したり、あるいは既に存在し得る商品などを買い付け(仕入れ)て販売環境を整えたり、信用できる業者などが探し出し、提携したりするなどの方法が見つかります。

自身のリソース・シーズを見誤り、間違ったポジショニングでプロダクト制作しても、時間と労力を奪われるだけで成果は乏しいものとなる可能性が高いでしょう。

「プロダクト企画」の上位概念は、ポジショニングやターゲティングです。

一般的な多くのビジネスセミナーや自己啓発セミナーでも、『自己の強みを見つけよう!』と先立っているはずです。つまり、リソースやシーズの分析です。

そこからポジショニングやブランディングへと繋がっていきます。

既にプロダクトがあるのに売れていない状況であれば、再度検討(「プロダクト企画」のやり直し、もしくはプロモーションなどの見直しを)しなければなりません。

売れている場合は、プロモーション変更や仕組み化、あるいはそのプロダクトを応用した「新たなプロダクト企画」に乗り出すことも念頭に置くことになります。

これから始める方は、自己の「ケイパビリティ」と「ポジショニング」をカタチ(具現化)していくと考えてください。

プロダクトの基本構成と特性による類型

では、一般的なプロダクト戦略(製品戦略)の基本的構成です。

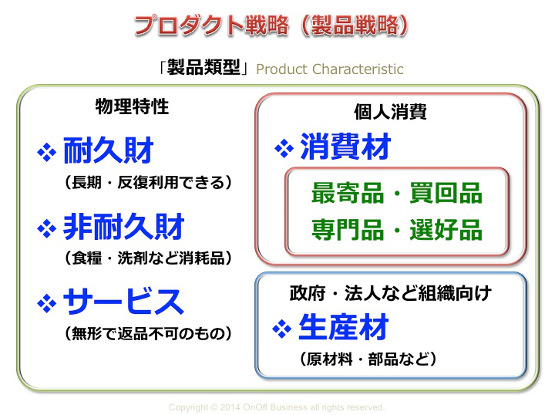

下図は、製品特性による分類をしているものです。

ケイパビリティ(シーズ・リソースなど)を前提として、どのようなプロダクトを制作していくことができるのか絞っていきます。

有形プロダクトである耐久財か非耐久財か、あるいは無形プロダクトになるサービス分野なのか‥‥。

さらに、個人向けか組織向けか、個人消費材の場合、最寄品・買回品・専門品・選好品なのか、まずは主(メイン)となるプロダクトを立案していきます。

下図は、製品の基本構成となるものです。

「コア(中核)」「形態」「付随機能」の3要素になります。

他者(ライバル・競合)との差別化を謀るのは、この3要素になることが多いです。

ビジネスを始めていない人、事業を始めたばかりの人は、これらを全て独りで行なおうとしますが、パッケージやスタイルなどを外部に委託(アウトソース)することも方法の一つです。

ブランド力のない立場で、消費者にインパクトを与えるためには、ネーミングやパッケージであったりします。特にデザイン性を要するプロダクトなら、デザイナーに依頼するのも一つ。

本格派のプロでなくても、アマチュアデザイナーを探せば見つかるでしょう。

そのプロダクトがレッドオーシャン(競争市場)のモノである場合、「付随機能」であるアフターや保証などを充実させることも効果的です。

プロダクト企画において他者(ライバル)との「差別化」以上の “違い” を同時進行で考えていきます。

「プロダクト」に付加するユニーク

「プロダクト企画」においてポイントになることがあるのですが、それは「ユニーク=独自性」を見出だすことです。

いわゆる「差異化」または “違い”(差別化ではない)です。

マーケットには、類似した他者(ライバル・競合)が存在するはずです。

※他者(ライバル・競合)がいないマーケット上は需要がない。

他者(ライバル・競合)との違い(差異)を客観的立場で理解してもらうために、必然的に「ユニーク=独自性」を付加することになります。

以前は「量より質」というコトバがありましたが、現在は、良品質は当たり前の価値であって、「量より質より “違い”」を、企画している時点で考えていなければならず、他者との “違い” が、安易な差別化(価格競争や過剰特典など)に陥ってしまう危険性があると言えます。

安易な差別化ではラットレース的になり、結果、低価格・薄利(低利益)という長続きしないビジネス展開になります。

「差異化」のあるプロダクト制作には、「企画力」が必要です。

そのための参考として、「プロダクト企画」に必要な2つの理論を説明していきます。