「アイデアを出す」ことは特殊な能力ではなく、そのプロセスや条件を理解することで、生じやすくなる(?)と考えられています。

「天の啓示」的なものを待つのではなく必要な時に「アイデア」を生むために、いくつか参考になるものを解説しています。

Table of Contents

アイデアを出すということ

(2)「SOCAマトリックス」

(3)「ヤングのアイデアのつくり方」(別頁)

アイデアとは、既存の要素の新しい組み合わせに過ぎない。

ジェームズ・W・ヤングは、「アイデアのつくり方」という著書でも有名な方です。

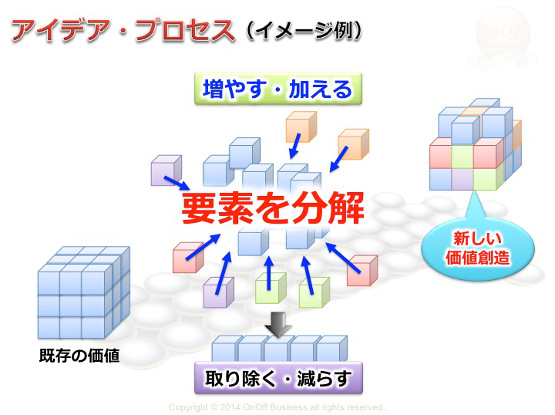

この著書については別ページで触れていますが、彼の言う「既存の要素の新しい組み合わせ」をイメージ図にすると‥‥

既存の価値から新しい価値を導き出す場合には、既存のものを構成する各要素を理解するために、一度分解します。

分解した要素で、外せるものは外す、取り除く、あるいは減らす、さらに加える、足す、というように要素の出し算、引き算を行ない、再構成することで新しいモノが生じます。

この新しいモノが価値あるものかどうかは、この段階では不明。別のリサーチなどを行ないます。

先ずは 「アイデアを出す」数を増やすことに注力します。

アイデアを出す思考的なプロセス

アイデアを出す際に、直観的ひらめきの場合と、論理的思考で生み出す場合があります。

直観的ひらめきといっても、人によっては天の啓示的な閃きがある方もいますが、大抵の場合、既にアイデア脳として随時脳が働き、無意識的に貯蔵記憶から導き出されるものではないかと考えられます。 (脳学者ではないので分かりませんが‥‥)

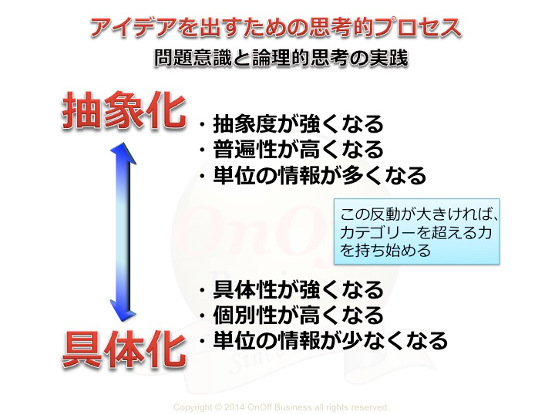

ここでは、一般的に使われている論理的思考の一つ、「抽象化と具体化」を活用した方法でアイデアが生じるプロセスを理解していきます。

「抽象化と具体化」

「抽象化」とは、ある共通点によってまとめてしまったことを言い、「具体化」とは、その個を表現・言語化することが出来る状態のことを言います。

例えば、

もし、「鳥を想像してください。」と言われた時に、鳥の種類を個々に思い浮かべたり、「鳥を説明してください。」と言われた時に、その特徴を具体的に説明しているのは、具体化しているプロセスがあるということです。

その際、人の記憶にあるもののみ具体化されます。

知らない鳥や知らない特徴などは、思い浮かべることも説明することさえもありません。

上図を見ての通り、「抽象化と具体化」を反復させることは出来ますが、その反動が大きければ大きいほど、抽象度の高いカテゴリーを超えた、新たなカテゴリーを得ることが可能と言われています。

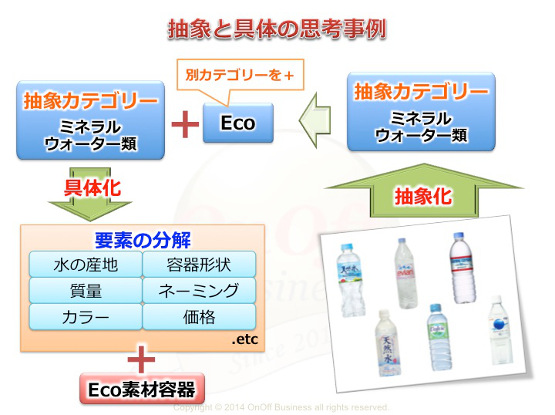

具体例で見てみましょう。

各メーカーが発売しているペットボトルのお水(ミネラルウォーター)は、具体的な個の名称から、抽象化することで “ミネラルウォーター類” というカテゴリーに分類することができます。

ミネラルウォーターを説明する際は、いくつかの要素、特徴として具体的に水の産地、質量、容器素材、カラー、価格、個別の名称などを言語化していくわけです。

このミネラルウォーター類としてのカテゴリーのままだと、分解できる要素(水の産地、質量、価格等)を変更させることで、(差別化的)アイデア、新商品となるわけですが、ミネラルウォーター類というカテゴリーに、別のカテゴリーをプラスすることで、新たな価値のある新商品へと変貌、過去にないアイデアが生まれることになります。

これが、カテゴリーを超えた新しいカテゴリーの誕生ということです。

(実際に、*カ・*ーラのいろ*すは、発売後数年でシェアトップに躍り出ました。その理由は、新たな市場価値を生み出したからです。)

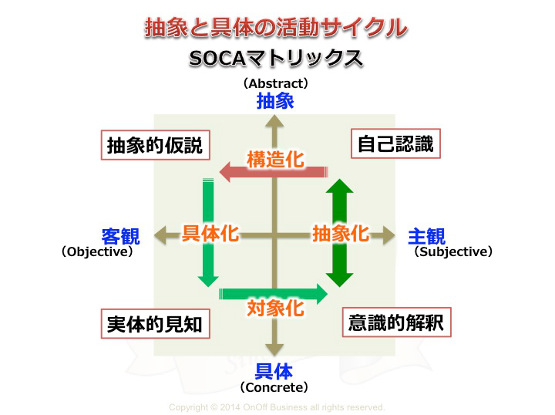

「アイデアを作り出す」SOCAマトリックス

『おぉ〜、そっかぁー!そういうことかぁ〜』

という意味ではありませんが、「SOCAマトリックス」思考を活用することも一つです。

(※「SOCA」は、遠藤理平氏[理学博士・NPO法人代表理事]の提唱しているもの)

SOCAマトリックスはアイデア妄想の次元ではなく、具体的な体験を通じて アイデアを作り出す!という活動のためのものです。

「抽象と具体」に、「主観と客観」を組み合わせたものになります。

前記した「抽象化と具体化」というのは、主観的な立場で思考していく手法です。

他者があってのアイデア作りの際に、他者を考慮することは不可欠ですから、客観的な立場の考察が必要となります。

活動サイクル「SOCAマトリックス」のプロセスの中には、他者との情報共有の場があります。

この「SOCAマトリックス」のサイクルは、どこからスタートしてもいいとのこと。

大抵外部リサーチなどをする際には、実体的見知という場面になると思われますので、そこからのスタートを例えとして、流れを見てみましょう。

外部からの実体的な(知覚、聴覚、視覚などによる)情報は、客観的な情報であり、それを、自分の知識などとリンクさせるために対象化。主観的意識の中で、それが「何々である」と自己解釈(理解・認識も同様)します。

リサーチ中であれば、何が問題(課題・ニーズ)なのか、自分なりに解釈していきます。

それを抽象化することで、これまでの経験や(長期的)知識と融合・調和させ、カテゴリー分類もしくは記憶の貯蔵などを脳内で行ない、自己認識とします。

ここで終わってしまうと人は忘れてしまうので、前記した「抽象化と具体化」を繰り返し(例:メモ、イラスト、イメージ化等でもOK)行ない、脳の引き出しに入れておくことがポイントです。

「アイデア」は、主観的な抽象化と具体化の往来で生じることが多く、「アイデア」が生じイメージされた時は主観的具体化の位置です。

「ひらめき」がある瞬間です。

そこで認識したそのアイデア的なものを形にするためには、ロジカル的に考察し、それらを他者(第3者)にも理解してもらえるように構造化していきます。

紙に書いたりパソコンに打ち出したりして、可視化していきながら、仮説を立てます。

第3者の声(アンケートなど)も含めて情報を集め、模索しながら、ある程度具体的な行動に移せる段階にしていくことがポイントです。

企画は、記憶の複合体である。

そして、具体化していくために実行していくことになりますが、その実体験を分析し、結果を実体的見知として主観的に解釈しながら、次のステップへと進んでいきます。

このサイクルは続いていきますが、これが「SOCAマトリックス」による活動サイクルです。

ヤングのアイデアの作り方

冒頭でも触れましたジェームズ・ウェブ・ヤングの「アイデアのつくり方」です。

ビジネス、マーケティングを行なう際、アイデアにつながるマーケット上の「歪み」を発見することができれば、アイデアを生じやすいとも言われていますので、参考に「歪み」に関して別ページで説明しています。