マネジメントとは〜マネジャーの役割〜

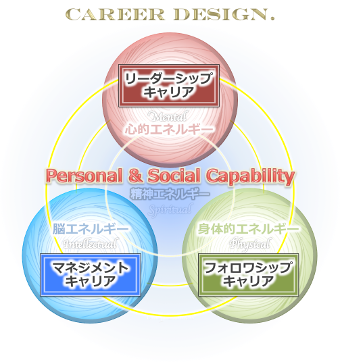

「マネジメント(Management)」とは、「権限範疇の中で成果を挙げるための全活動を総括すること」(私釈)と捉えます。「リーダーシップ」「フォロワシップ」と同様、一人の内に内在しているキャリアです。

マネジメントとは色々な場面で○○マネジメントと使われています。ここでは、自己そしてチームにおけるマネジメントで考えていきます。

Table of Contents

マネジメント概念

「マネジメント」とは?‥‥と調べてみると、

- 目標、目的を達成するために必要な要素を分析し、成功するために手を打つこと。

- ビジネス上における様々な資源や資産・リスクなどを管理し、経営上の効果を最適化しようとする手法。

- 経営、管理、経営力など

いくつかの意味があります。

一昔前のような「マネジメント=管理」「マネジャー=管理職」という偏った概念は、減ってきたように感じます。

と言って、正しくマネジメントが出来ているか、という点では、未だ疑念が残る場面(の話し)も伺えます。

面倒なことを避けたい人は、責任のない「管理職」を好んでいる人がいるようです。

責任を負わないマネジメントは、そもそもマネジメントとは言えないでしょう。

これとは別の問題として、社内のポスト(役職)が増え過ぎて、「責任」のみを与えられるマネジャーが存在していることも事実です。

マネジメントの父ピーター・F・ドラッカー氏は、「マネジメントには責任がある」ことを強調しています。

ドラッカー氏による「マネジメント」定義は、

組織に成果をあげさせるもの

です。

ドラッカー氏は、組織(会社に限らない)におけるマネジメントについての学者であるため、組織での成果が主であることは当然のことです。

活動するための手段・手法を「マネジメント」と言い、行なう人を「マネジャー」と言います。

「マネジャー」は、与えられた環境や資源(モノ・カネ・ヒト・情報など)をもとに、バラバラであったものをまとめシナジー効果をもたらし、目的やビジョンに照らし合わせた現状と方向性を調整し、能率的かつ最大限に成果をもたらすため、知識をフル活用して行なうことになります。

ということは、「マネジメント」は管理職や経営者という役柄とは関係なく、「成果を挙げる」ことに徹する人と捉えることが出来ます。

※目的や戦略などを決定するのは「リーダーシップ」です。

ドラッカー氏の著書による「マネジメント」は、リーダーシップも含めている「マネジメント」概念であり、よって区分することが難しいのですが……

例えば、著書『マネジメント基本と原則』の中で「マネジメントの役割」として「管理的活動と起業家的活動」というものがあります。

「管理的活動」が(ここでの)「マネジメント」であり、「起業家的活動」が「リーダーシップ」になると考えています。

※起業家的活動は、シュンペーターのリーダーシップ論に類似しています。

「マネジャー」にとって想定外の出来事があり、一存では決定できないような場合、その意思決定が出来る人(多くは上司)に相談して判断を仰ぐことがあると思います。

その決定権を持っている人は「リーダーシップ」を発揮することになります。

もし、想定内の出来事であるにも関わらず、その意思決定権がマネジャーにない場合は、その都度リーダーに情報を提供し判断を仰ぐことになります。

このような状況では、マネジャーは「マネジメント」をスムーズかつ効率的に行なっているとは言えず、またモチベーションを保持するにも苦労すると思われ、「責任あるマネジメント」からほど遠いものになります。

しかし、「成果に対する責任」だけを与えられているマネジャーも「正当なマネジメント」からほど遠いものと言えます。

そのためドラッカー氏は、マネジメントには「権限と貢献する責任」があることを前提としています。

マネジメントは「権限と責任」がある

「マネジメント」には、「権限」と「責任」というものが存在します。

「責任」とは、「成果を挙げること」に対する責任であり、それが「貢献」となります。

この貢献度を高めるために、かつ効果的にマネジメントするために「権限」(権力ではない)を大きく与えるべきです。

これが「権限委譲」の概念に関わってきます。

リーダー的存在の人(経営者など)が、自らのもつ意思決定権や目的を果たす責任(業務領域)を、マネジャーとなる人に委譲することで、マネジャーは「権限と貢献する責任」を負うことになります。

「権限」の小さいマネジャーは、その「貢献感」も小さくなります。

「権限」が小さく「責任」だけ重たいことは効果的ではありません。

「権限」と「責任」のバランスは重要で、その「貢献度」によって「マネジメント」の質も変わると言えるでしょう。

例えば、お母さんが子供に買い物をお願いする場合・・・

お金と買ってくるモノのメモを渡して、お釣りの半分をお駄賃であげる約束をし、後は子供の判断に任せた場合、どこのスーパーで買うのか、いかにお釣りを多く残すかなどを考えるでしょう。電卓も持っていくかもしれません。これが「マネジメント」になります。買うモノを責任もって買い、お釣りが多ければ、そこに「貢献感」は高まるはずです。

「権限」と「責任」と「貢献」の関係で「マネジメント」を高度化していきます。

「マネジメント」は、「権限範疇の中で成果を挙げるための全活動を総括すること」(私釈)なのです。

そして、組織のマネジャーには部下(チーム)が存在することになります。

マネジャーは、ただ部下に指示・命令を出す人ではありません。

『人のマネジメントとは、人の強みを発揮させること』とあります。

つまり、部下の強みと弱みを把握し、強みを活かし、弱みには、他の部下の強みで補填するような調整を行なうことで、各々の強みを発揮しつつ、成果へと誘うことがマネジャーの役割となります。

部下の育成とモチベーション向上には、権限委譲が不可欠になってきます。

マネジャーの持つ権限と責任を分担し、部下に担ってもらう必要があるのです。これが、「権限委譲の連鎖」です。

つまり、部下への期待と相互の信頼関係が必要になってきます。

マネジャーの役割と仕事

ドラッカー氏は、マネジャーの役割として、次の3つをすべて果たすことを唱えています。

- 事業のマネジメント

- 人と仕事のマネジメント

- 社会的責任の遂行

さらに、マネジャーの共通の仕事として、ドラッカー氏は5つ挙げています。

- 目標を設定する(自己・部下)

- 組織(体系化)する

- 動機付けとコミュニケーションを図る

- 評価測定する(自己・部下・全体)

- 人材を開発する

「マネジメント」の能力は、個人におけるキャリアです。

「マネジメント」キャリアは、会社組織に限らず、家族・コミュニティでも活かせるものだということが言えます。

「マネジメント」キャリアを身につけるための考え方として参考になるのが、「70:20:10の法則」です。